Уже почти 40 лет мы называем зоной отчуждения и отселения территорию, где после чернобыльской трагедии никто не живёт. Время здесь застыло. Но не стереть и не удалить, не спрятать за колючей проволокой память. Она – категория вечная. И кого-то по-прежнему возвращает именно сюда в счастливое детство, школьные годы, деревенскую романтику, весёлые встречи праздников в кругу родных, односельчан.

А если ещё глубже заглянуть в прошлое, то кто-то именно эти населённые пункты освобождал от фашистской нечисти, ждал здесь с фронта отцов, мужей и старших братьев, пережил страшные годы оккупации. Или отправился отсюда защищать от врага Отечество. Не все, к сожалению, вернулись и встретили победный май сорок пятого. Многие, сражаясь насмерть, остались лежать в этой земле. Часть мирных жителей погибла от рук нацистов. А выжившие перешли затем на другой фронт – трудовой, стали поднимать сёла из руин и пепла. В честь павших героев в небо устремились обелиски, появились плиты с выбитыми на них именами, скульптурные композиции.

Сегодня здесь, конечно, не проходят митинги и не несут вахту памяти пионеры, не выступают те, кто прошёл дорогами войны. Но утраченной, забытой или брошенной назвать выселенную зону нельзя. Это тоже наша история, память и боль, связь времён и поколений.

Как тихая скорбь, дань уважения и признательности погибшим – сохранившиеся надписи на памятниках. Например, в Сперижье: «Родина-мать будет вечно гордиться богатырскими подвигами своих отважных сыновей и дочерей». В Ясенях: «Вечная слава воинам-односельчанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны». В Жердном: «Односельчанам, павшим от рук немецко-фашистских захватчиков», «Здесь захоронены жители д. Жердное, зверски замученные фашистскими оккупантами в 1942 году».

Фронтовики, партизаны и подпольщики, труженики тыла, мирные жители – о каждом важно помнить. Как и о цене, заплаченной за мир и свободу.

Всего на территории зоны отчуждения и отселения находится семь братских могил и 25 памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны. За двумя из них, расположенными вне Полесского заповедника – в Ясенях и Сперижье, ухаживают коллективы Брагинского РОВД и РОЧС. Остальные благоустраивают, поддерживают в порядке работники ПГРЭЗ.

Только в одной братской могиле в Пирках покоится 212 человек. Это солдаты Красной армии и партизаны отряда имени Котюбинского Черниговского соединения, погибшие осенью 1943 года при освобождении этой деревни и окружающих населённых пунктов.

Именно в Пирках, кстати, находился один из опорных пунктов гитлеровцев. Он был надёжно укреплён деревянно-земляным валом, перед которым по всему периметру располагался ров, заполненный водой и обнесённый колючей проволокой. Поэтому немцы и полицейские вели себя здесь беспечно. Они верили в неуязвимость гарнизона. А белорусские партизаны вместе с кавалерийскими отрядами этим воспользовались: 14 апреля 1943-го стремительно ворвались в Пирки и уничтожили опорную базу оккупантов, которая позволяла им контролировать подходы к железнодорожной магистрали Чернигов – Овруч.

К осени, правда, фашисты сумели восстановить военно-полицейский гарнизон. Но ненадолго. Удачную операцию по его уничтожению провёл в сентябре отряд имени Коцюбинского. Враг понёс большой урон. Но были потери и у партизан. 6–12 сентября погибли Григорий Орёл, Тихон Белан, Владимир Войтенко, Иван Галушко, Гавриил Коломиец, Пётр Киридон, Иван Мошна, Михаил Приз и другие уроженцы Черниговского района. Всего же здесь отдали жизни, участвуя в различных боевых операциях, более 30 украинских партизан.

В одной могиле лежат и красноармейцы – выходцы из самых разных мест существовавшего тогда СССР. В том числе азербайджанец Асад Варитев, армянин Сос Арцюнян, узбек Берды Тухтаев, татарины Гантух Сабиров, Исмаил Яруллин и Абдухгазис Валитов, росияне Николай Иванов, Виктор Ивацкий, Фёдор Летовин, Иван Кирьянов… Яркое свидетельство того, как братское боевое содружество, единство народов с особой силой проявились в годы Великой Отечественной войны.

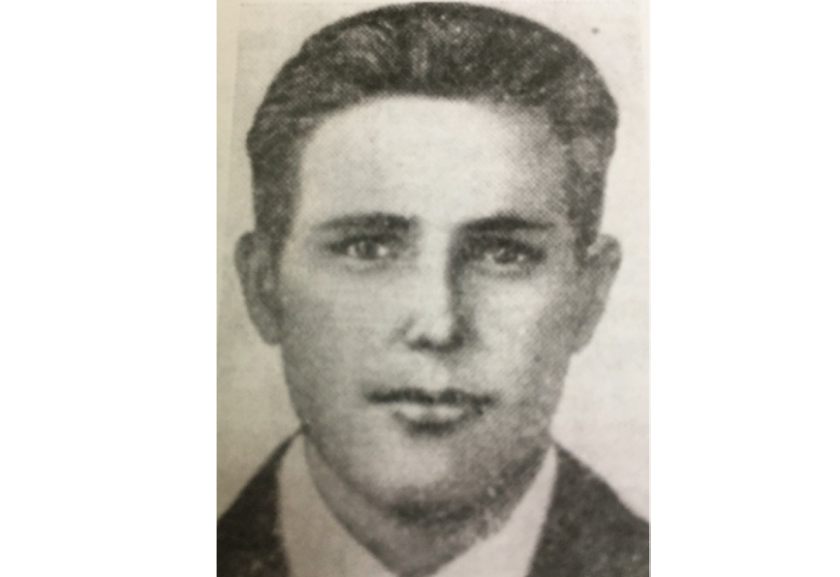

Среди похороненных – два Героя Советского Союза: Сергей Головащенко и Василий Загайнов. Первый – уроженец Новосибирской области, пулемётчик 1183-го стрелкового полка 356-й дивизии 61-й армии Центрального фронта. За личное мужество, смелые и решительные действия в Курской битве награждён медалью «За отвагу». А высокое звание ему присвоили за геройство, проявленное при форсировании Днепра. Посмертно.

Когда с группой красноармейцев Сергей переправлялся через реку у села Новосёлки Репкинского района Черниговской области, рядом взорвалась вражеская мина, и все оказались в воде. Держась за обломки лодки, он помогал своим товарищам спасаться, и бойцы не только уцелели сами, но и не допустили потерь оружия и боеприпасов. Достигли правого берега и вступили в бой, прикрывая переправу остальных подразделений полка. Меткий огонь по фашистам вёл пулемётчик Головащенко.

Напряжённые бои за укрепление плацдарма и его расширение в направлении деревень Пирки – Посудово продолжались целую неделю. Наконец 1183-й стрелковый полк перешёл в решительное наступление. Во время его 5 октября 1943 года пять воинов во главе с Сергеем Головащенко ворвались на окраину деревни Чернев и вступили с фашистами в рукопашную схватку. Он лично уничтожил двух гитлеровцев, но сам был смертельно ранен. Товарищи вынесли отважного пулемётчика с поля боя и похоронили в Черневе. А позже его останки перенесли и захоронили в братской могиле в Пирках. Рядовому Головащенко было всего двадцать лет.

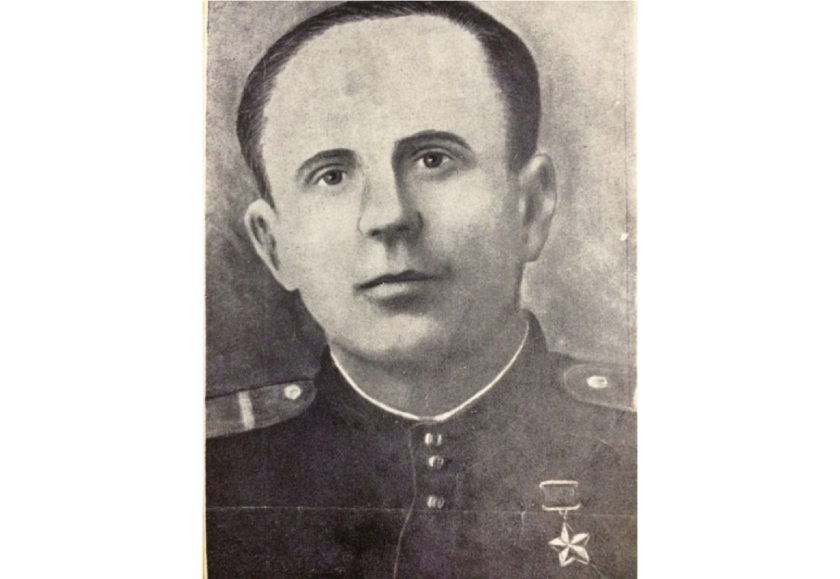

Василий Загайнов родом из Новоторъяльского района (на тот момент – Марийской АССР). Воевал в составе 3-й стрелковой роты 1185-го полка 356-й дивизии. Как сказано в наградном листе на присвоение ему звания Героя (посмертно), был храбрым, мужественным и отважным. На счету ефрейтора – несколько подвигов, которые он совершил в 1943 году. Но особо отличился при форсировании Днепра и в бою за плацдарм на правом берегу реки в районе Пирок, где враг неоднократными контратаками стремился удержать свои укреплённые позиции.

Когда противник пытался обойти роту с фланга, Загайнов первым разгадал его маневр. Выбрав удобное место, он огнём из своего пулемёта сдерживал натиск гитлеровцев, а при приближении забрасывал их гранатами. Будучи раненым, продолжал сражаться.

Своими действиями отважный боец создал условия для форсирования Днепра стрелковыми подразделениями полка и удержания рубежа, захваченного на правом берегу. Он уничтожил в бою свыше 30 немецких автоматчиков, не отступив ни на шаг. Но и сам погиб. Это произошло 4 октября 1943 года.

Имя Героя, кстати, носила школа в Пирках, где он похоронен. И о том, что там свято чтили память об освободителях и даже проводили поисковую работу, свидетельствует одна из публикаций «МП», датируемая 15 мая 1973 года:

«Навучэнцы Піркаўскай сярэдняй школы свята ўшаноўваюць імёны воінаў-герояў, якія загінулі ў цяжкіх баях з ворагам… Нядаўна пры правядзенні вучнямі раскопак ва ўрочышчы Галіцкае, паблізу вёскі Чэрнеў, былі знойдзены астанкі чалавека і пластмасавы салдацкі пенальчык. У ім захоўвалася запіска, у якой указвалася імя воіна – Канстанцін Міхайлавіч Самахвалаў.

Пасля доўгіх пошукаў чырвоныя следапыты даведаліся, што жонка загінуўшага салдата жыве ў Куйбышаве. Яны паслалі пісьмо і запрасілі яе прыехаць на перазахаванне астанкаў воіна. І вось 9 Мая родныя К.М. Самахвалава прыехалі ў Піркі. Ля помніка загінуўшым адбыўся ўрачыста-жалобны мітынг…».

Сегодня остаётся только догадываться или представлять, сколько раз ещё сюда приезжали бы родные погибших, собирались у братской могилы благодарные потомки, если бы не Чернобыль. Но даже, оставшись без жителей, эта земля хранит память и является частью летописи героизма. Каждый обелиск и монумент, каждое воинское захоронение – святыня, где переплетаются слава и скорбь, мужество и жертвенность.

Валентина БЕЛЬЧЕНКО

Самыя цікавыя і важныя навіны шукайце ў нашых сацыяльных сетках: TikTok, Instagram, VK, Одноклассники, Telegram, Facebook, Youtube.