На страницах Библии есть много примеров, как те или иные персонажи кардинально меняли жизнь, повстречав на своём пути Бога. Достаточно вспомнить апостола Павла или благоразумного разбойника. Но немало и обратных ситуаций, когда положительный персонаж превращался в отступника веры, теряя порой даже нормальный человеческий образ. Можно вспомнить Каина или того же Иуду. В этом и уникальность Библии. Она не пытается всех обелить, а изображает персонажей такими, какие они есть. Святые люди, описанные на её страницах, тоже не являются идеалами.

Уже позже, в средние века, появился литературный жанр, называемый житием. И там как раз, наоборот, многие персонажи, которых мы называем святыми, стали буквально сверхчеловеками. Они были способны не пить воду годами, не вкушать пищу десятилетиями, творить всевозможные чудеса и делать невероятное. Например, передвигать целые железнодорожные составы прикосновением своей ладони! Что правда, а что вымысел – попробуй разберись. Оставим это дело церковным историкам.

Христианская Церковь ещё только находится в стадии становления. Сами же христиане очень далеки до своего идеала, и наши святые лишь отчасти смогли приблизиться к нему. Им, как и всем нам, были свойственны падения и ошибки, но их целеустремлённость и любовь к Богу помогли преодолеть все испытания.

На страницах истории Церкви, помимо житий, можно встретить и много так называемых антипримеров. Вот один из них.

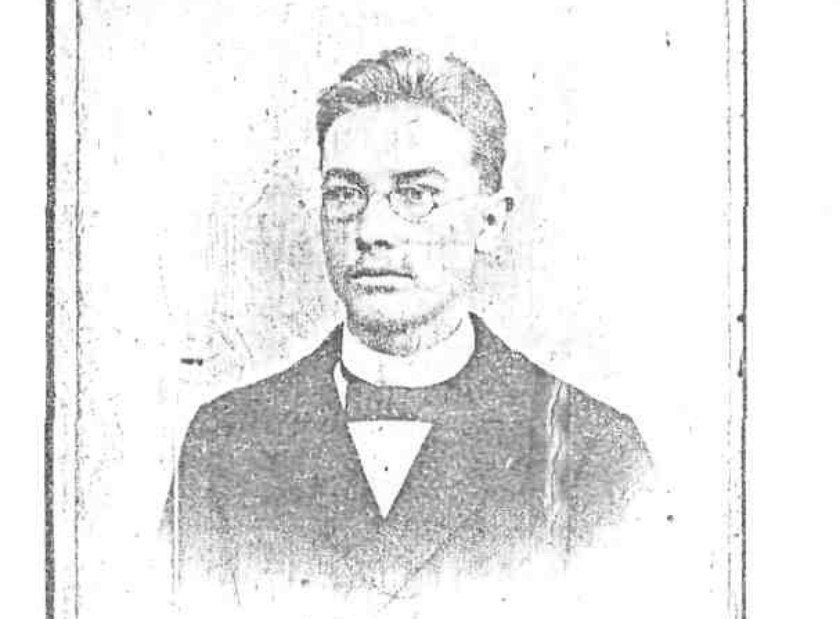

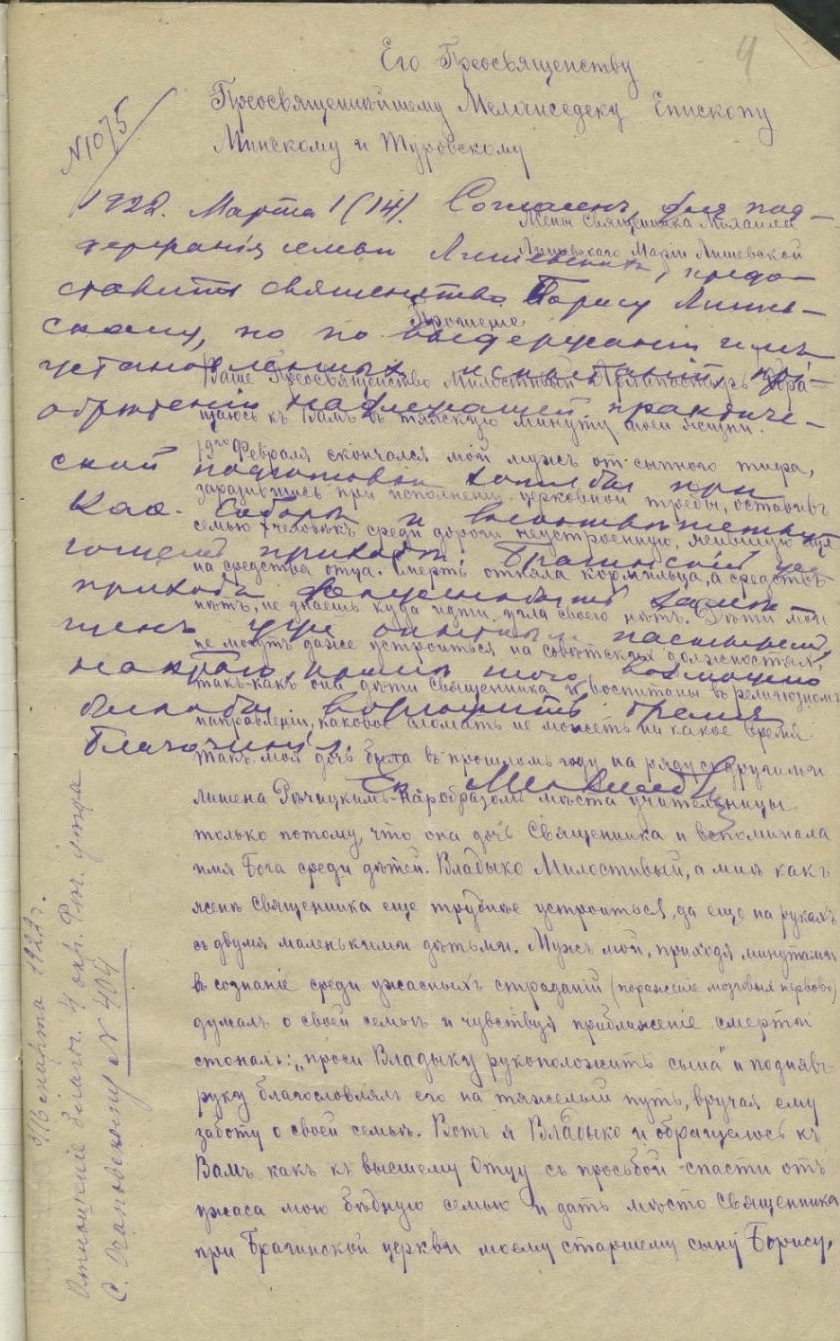

В далёком 1922 году у нас, на Гомельщине, вдова почтенного священника Михаила Лишевского пишет письмо выдающемуся архипастырю того времени епископу Минскому и Туровскому Мелхисидеку (Паевскому). В нём она, матушка Мария, просит Его Преосвященство рукоположить её старшего сына Бориса Лишевского в сан священника, назначив настоятелем Рождества-Богородицкой церкви в Брагин на место его покойного отца. А в качестве аргументов, которые, по мнению вдовы, просто обязывают архипастыря принять единственно правильное решение в отношении её сына, приводит следующее.

Первое. 19 февраля 1922 года от сыпного тифа скончался её муж, который заразился им «при исполнении церковной требы».

Второе. Покойный оставил семью из семи человек, единственным средством для пропитания которой служила его священническая деятельность.

Третье. Трудоустройство совершеннолетних детей на светскую работу невозможно по причине их благочестивого воспитания: «воспитаны в религиозном направлении, каковое сломать не может никакое время». А недавно была уволена её дочь с места учительницы, т.к. «вспоминала имя Бога среди детей». Да и к тому же детям и вдове священника практически невозможно никуда устроиться.

Четвёртое. В семье покойного осталось двое несовершеннолетних детей.

Пятое и очень веское: «Муж мой, приходя минутами в сознание среди ужасных страданий (поражение мозговых нервов), думал о своей семье и, чувствуя приближение смерти, стонал: «Проси Владыку рукоположить сына». Подняв руку, он благословлял его на тяжёлый путь, вручая ему заботу о своей семье».

Шестое. Её сын Борис пользуется «уважением и расположением к себе прихожан Брагинской церкви». А его молодость будет только способствовать воцерковлению молодёжи. Да и к тому же Борис «своей тактичностью, солидностью и здравыми взглядами при религиозных убеждениях сумеет повести свою паству по правильному Божьему пути, ибо Бог поможет ему».

Буквально спустя несколько дней вдова вновь отправляет письмо. Она просит повременить с назначением нового настоятеля и повнимательнее присмотреться к её отпрыску, о котором в вышеназванном приходе сложилось лишь положительное мнение.

Письмо изложено очень аккуратно и стилистически грамотно. Это достаточно добротный и цельный текст. Чем не начало классического жития? Практически мученическая кончина отца, благочестивая священническая семья, выдающийся юноша, благословение умирающего старца-отца. И огромные перспективы… Если бы не одно но. Это «житие» писала мать.

На самом деле жизнь священнических семей в те годы была нелёгкой, и осуждать желание матери получить в лице своего сына кормильца (с учётом того, что духовенство в те годы ещё оставалось сословным), не стоит.

Учтём и ещё один немаловажный факт. Брагин для Марии Лишевской был родным селением. Именно при этом храме она выросла, т.к. являлась дочерью весьма уважаемого и талантливого священника Иулиана Феодоровича Мигая, который долгое время являлся настоятелем брагинской Рождества-Богородицкой церкви. Именно по этой причине её покойный супруг впоследствии смог занять это настоятельское место. Как часто бывало, приход мог на протяжении нескольких поколений передаваться по семейной линии.

Владыка Мелхисидек на просьбу вдовы отреагировал положительно. Священником Борис станет, но только с единственным условием: не в Брагине. Что происходило с его матерью, остаётся только догадываться.

В Брагин приехал новый настоятель. Им стал священник Александр Даниилович Проневич.

45-летняя матушка Мария оказалась не подарком. В Брагине она уже успела себя почувствовать полноценной хозяйкой. Об этом свидетельствует письмо прихожан брагинской церкви, датированное июлем того же 1922 года.

В нём приходской совет почтительно просит «обязать» Бориса Лишевского перед его рукоположением «забрать к себе свою мать», т.к. она неуживчива, назойлива и неоднократно предъявляет беззастенчиво-нахальные требования и безосновательные претензии к действующему священнику и уже успела нанести отцу Александру и прихожанам немало огорчений и неприятностей.

К тому же она захватила весь церковный огород, весь сад и причтовый дом, совершенно не побрезговав прибегнуть к помощи недавно ругаемой ей советской власти, покровительством которой пользовались её сыновья – упомянутый Борис и Сергей, ранее служившие в рядах Красной армии. Как оказалось, Сергей даже получил 4 десятины земли и квартиру в благодарность за усердную службу. Значит, не такие уж они беззащитные, как вдова описывала в предыдущем своём письме.

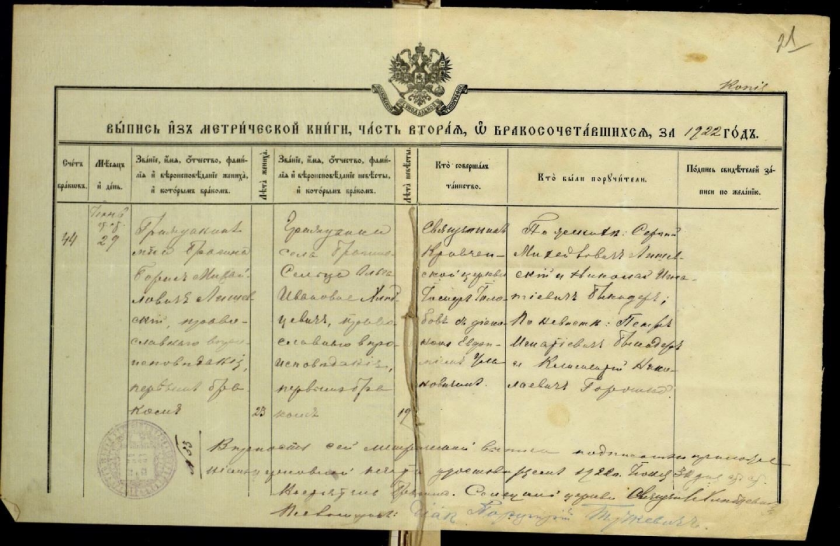

Рукоположение 21-летнего Бориса всё же состоялось. Он был назначен в д. Селец, что находится в нескольких километрах от Брагина. Это ещё связывалось и с тем, что он взял себе в жёны дочь селецкого настоятеля Иоанна Хлебцевича.

Служение «тактичного», «солидного» и «здравомыслящего» иерея Бориса длилось совсем недолго.

1 марта 1925 года после совершения Божественной литургии священник публично отрёкся от сана, сняв с себя прилюдно облачение и объявив прихожанам о своём неверии в Бога. А позже и вовсе поступил на должность инструктора общества «Безбожник». Далее, будучи неудовлетворённым в оплате своего «неоцененного труда», уволился (не проработав и двух месяцев).

Ненависть в семье Лишевских к священнику Александру Проневичу только нарастала. Этому способствовало ещё одно обстоятельство, в результате которого между семьями разразилась настоящая вендетта.

Сергей Лишевский влюбился в дочь отца Александра, которая ответила ему взаимностью. Отец девушки, как и водится в подобных ситуациях, оказался против их брака.

Включив патефон, под звуки музыки Сергей достал пистолет и выстрелил своей возлюбленной в голову, а затем застрелился сам.

Вторая дочь отца Александра оказалась невольной свидетельницей происходящего. Она и сообщила о трагедии отцу, который в это время совершал в храме Литургию.

Получившая ранение девушка чудом выжила.

Кто знает, может, с заключением этого брака всё сложилось бы иначе. Возможно, решились бы и все имущественные семейные споры. Но гордыня и обида сделали своё дело.

Похоронили Сергея возле алтаря храма. На его могиле поставили крест, но только с очень странной эпитафией: «Сергей Лишевский лишился жизни через дрянь Проневича».

Близкие несчастной девушки, сорвав крест с могилы, бросили его в реку.

Борис Лишевский в 1926 году проживал в д. Омельковщина нынешнего Хойникского района. Невзирая на достаточно неоднозначное начало своей взрослой жизни, он проявил себя затем в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1985-м, в сороковую годовщину Великой Победы, Бориса Михайловича наградили орденом Отечественной войны I степени.

Кто во всей этой ситуации прав, а кто виноват? Наследование приходов, социальная незащищённость членов священнических семей, служебное жильё и временно вверенное хозяйство, которого ты мог лишиться в один миг, – всё это, безусловно, взращивало в среде духовенства зависть и неуживчивость. Сюда же ещё можно добавить и непомерную гордыню, возникавшую в таких закрытых сообществах. И это – в традиционных церковных семьях.

«Принято говорить о благорастворении воздухов в царской России – однако простой ряд самых простых фактических справок указывает на крайнюю неустойчивость её внутриполитической жизни», – писал русский мыслитель и публицист Иван Солоневич. То же самое можно сказать и о церковной жизни тех лет. Не всё было так гладко.

А наша с вами задача – приложить максимум усилий, чтобы подобное никогда не происходило в наших семьях. Из таких историй нужно всегда делать определённые выводы: истинные ли мы христиане?

Ростислав БОНДАРЕНКО,

иерей, настоятель храма Преображения Господня в д. Селец

Александр ЛОПУШАНСКИЙ,

протоиерей, председатель комиссии по канонизации святых Гомельской епархии

Самыя цікавыя і важныя навіны шукайце ў нашых сацыяльных сетках: TikTok, Instagram, VK, Одноклассники, Telegram, Facebook.